STAFF BLOG

スタッフブログ

選択しているサブカテゴリー

:すーちゃん

造作家具の魅力

皆さまこんにちは、工務担当の鈴木です。 新年明けましておめでとうございます。 旧年中も大変お世話になりまして、ありがとうございました。 本年も変わらぬご愛顧のほど、宜しくお願い致します! 新年初めのブログは造作家具の魅力について書かせていただきます。 「造作家具」という言葉を聞いたことがありますでしようか? 既製品の家具とは異なり、造作家具はその家の空間やライフスタイルにぴったりと合った家具を、大工さんの手で作り上げるものです。 「造作家具」を取り入れることで、より一層オリジナリティと機能性も兼ね備えた空間をつくることができます。 造作とは・・・ 「造作」とは、大工工事によって作り付ける家具や収納、カウンターなどのことを言います。 特に、リフォーム、リノベーションにおいては、既製品の家具では収めることがむずかしいお部屋の形やサイズ、使い勝手に合わせて自由に調整できるため理想の住まいを作り上げることが可能です。 造作家具の魅力 ① 細かい単位でサイズの調整を実現 最大の魅力は「サイズ調整」です。市販の家具ではサイズがある程度決まっておりますが、 造作家具であれば、置く場所や使用するアイテムに合わせて、寸法をミリ単位で指定して製作できます。 例えば、壁にぴったり収まる本棚やTVボード、冷蔵庫の大きさを考えて作るキッチン収納など既製品ではむずかしい仕様でもライフスタイルにマッチした家具をつくることが可能です。 ② インテリアとの調和が可能 既製の家具では、カラーや素材を選んでも、部屋のテイストと一致するものを見つけるのは難しいものです。 しかし、造作家具であれば、最初から室内のデザインテイストに合わせて作り込むことができます。 これにより、部屋全体が統一感のあるインテリアに仕上がり、無駄な隙間や不調和をなくすことができます。 例えば、キッチンの腰壁に飾り棚を設置する場合でも、全体の空間イメージに合わせた色や質感を選ぶことができます。 このように、造作家具は、家全体のデザインに調和した家具作りができる点でとても有効です。 [caption id="attachment_47325" align="alignnone" width="800"] 腰壁飾り棚[/caption] ③ オリジナルな機能を持たせる 造作家具ならではのもう一つの魅力は、使い手に合わせた形状でカスタマイズができる点です。 たとえば、テレビ台の背面に配線用の穴を開ける、オーディオ機器専用の棚を設ける、キッチンの収納に特定の調理器具を収納するためのスペースを作るなど、 使い勝手に合わせた工夫が可能です。機能性を高めた家具を作ることができます。 [caption id="attachment_47319" align="alignnone" width="350"] 製作中写真[/caption] [caption id="attachment_47318" align="alignnone" width="350"] 製作中写真[/caption] 造作家具は、家の空間にぴったり合った家具を作り上げることができ、既製品ではできない唯一無二の機能性やデザインをつくることができます。

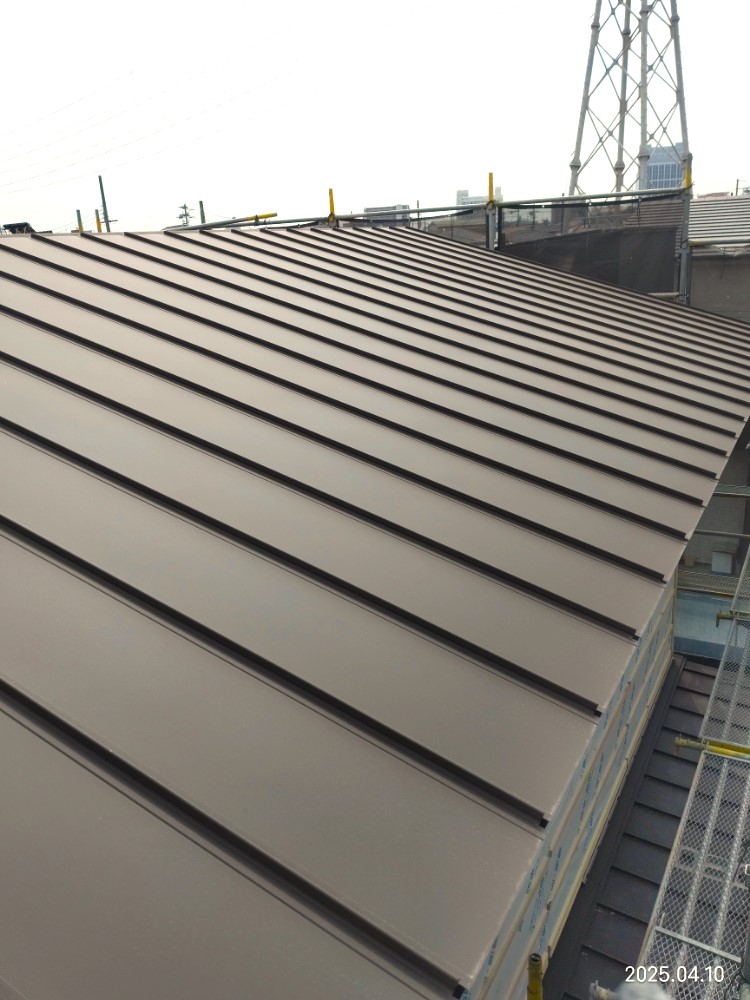

屋根工事について

皆様こんにちは。工務担当の鈴木です。 10月に入り、朝夕はようやく過ごしやすくなってまいりました。 お変わりなくお過ごしでしょうか。 今回は、屋根工事中の現場から。 上棟が完了すると直ぐに野地板(屋根部分の合板)の上に防水の要となるルーフィング(防水シート)を張ります。 直ぐに張るのは、合板のままの状態で雨等が降って濡れてしまうとそこから野地板が傷んでしまったりするからです。 この工程は屋根の寿命や防水機能に直結するため、慎重に施工しなければなりません。 [caption id="attachment_46904" align="alignnone" width="145"] ルーフィング施工中写真[/caption] このルーフィング、一本の重さが20㎏以上ありそれを職人さんは足場に梯子を掛けて肩に乗せながら屋根の上まではこんでいきます。 危険を伴う作業なので、職人さんも慎重にそして丁寧に作業を進めていました。 ルーフィングの敷き込みが終わると、仕上げとなる屋根材を施工していきます。 今回の屋根はガルバリウム鋼板立平葺きで仕上げさせていただきました。 [caption id="attachment_46905" align="alignnone" width="145"] 仕上げ材を搬入中[/caption] 立平葺きとは屋根材を縦方向に並べて施工する工法で、雨水がスムーズに流れやすいという利点があります。 屋根材の継ぎ目が目立ちにくく、すっきりとした外観になります。 今回も素敵な屋根に仕上げて下さいました。

外壁工事について

皆様こんにちは。工務担当の鈴木です。 九月に入ってもまだまだ夏を思わせる暑い毎日ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 今回は、外壁工事中の現場から。 上棟が終わり外部の合板が張られ、サッシの取り付けが完了したら、外壁の工事に移っていきます。 今回外壁の仕上げ材にアイジー工業さんの金属サイディングを使用しています。 工事はまず土台水切りを家の周囲に取り付けていくところからスタートします。そして合板の上から「透湿防水シート」を張っていきます。 職人さんが家の下(土台辺り)から屋根に向かってシートを張り合わせていきます。 これは、外壁の仕上材の内側まで入ってきた雨水を防ぐためのもので、結構きめの細かな作業となるんです。 [caption id="attachment_46456" align="alignnone" width="164"] 透湿防水シートと黒い部分が水切りになります。[/caption] シートを張り終えると次に外壁仕上げ材サイディングの下地となる胴縁材と通気部材を取り付けていきます。 サイディングのサイズ、張る方向、固定する釘の位置を考えて打ち付けていきます。 [caption id="attachment_46458" align="alignnone" width="165"] 胴縁材の写真[/caption] [caption id="attachment_46457" align="alignnone" width="163"] 外壁の通気部材写真[/caption] 胴縁材の取り付けが完了すると、いよいよサイディングを張っていきます。 職人さんが一枚一枚丁寧にカットし、サッシ部は板をサッシの大きさで切り抜き張り合わせていきます。 [caption id="attachment_46459" align="alignnone" width="163"] サイディング施工写真[/caption] サイディングが張り終えたお家は、スタイリッシュで素敵な仕上がりになりました!(^^)!

建て方工事について

皆様こんにちは。工務担当の鈴木です。 今回は、建て方工事中の現場から。 建て方工事とは基礎の上に土台や柱など構造材を組み立てる事で、棟上げ(上棟)までの作業のことを指しています。建て方では、現場に加工された木材がどんどん運びこまれてきます。クレーン車で、木材を運び慎重にひとつひとつの作業を行います!階ごとに柱が建てられ骨組が上に上がっていくとそれに比例して、お施主様の期待もワクワク膨らんでいきますね♪ 2階部分の資材をクレーンで吊り込んで搬入を行うのですが、足場もあるため下からそのつり込みを見ていると、あたらないようにと下でハラハラドキドキと終了するまで緊張でした。 上で資材を受け取る大工さんは、大きな掛け声で『右・ちょい左』と指示を出し、その掛け声に遅れずに操作する作業員の方々、とてもリズムよく作業を行っていて下さっていたので、緊張感の中でも見ていて気持ちよく作業が進み、そして安全に作業を終える事が出来ました。 どの現場でも、しっかりお互いに声を掛け合いながら工事を安全に進めて行きたいと思います!! 建て方は、建築の規模や状況で変わりますが、たいてい1~2日ほどで、一気に家の構造ができあがります。 1日でそこまで!?と思われる方もいらっしゃるかと思います。最近では、あらかじめ加工をされた材料が入ってくるので、たいてい1~2日で完了するのです。 お施主様にとっては、家の形もハッキリとして、 目に見えて「家ができるんだ!」と実感できる瞬間です。 その迫力や、大工さんの無駄のない動き・技術を目の当たりにし、忘れられない思い出に残る日になると思います。

地縄張りとは

皆様こんにちは。工務担当の鈴木です。 1月・2月があっという間に過ぎ3月になりました。三寒四温の言葉どおり寒さと温かさが入り混じる季節ですが、体調など崩されてはいませんでしょうか? さて今回は地縄張りについて書かせていただきます。 地縄張りとは、地鎮祭という土地を鎮めるお祭りの前に行うもので、設計図面の配置計画を基に建物の外周の大きさがわかる様に土地に縄を張って建物の配置確認を行う作業です。 [caption id="attachment_45487" align="alignnone" width="400"] ロープを張っている写真[/caption] 図面だけではやはりイメージしにくいこともあるので、 建物の位置をロープなどで示すことで、お施主様が建物の配置や大きさなどがイメージしやすくなり、最終的にこの位置で良いかという事をお施主様に確認します。 いつもこの時にお客様にお話しするのですが、地縄張りを見たお客様が大抵おっしゃるのが、『小っちゃ!』広い敷地の中にロープを張った地面だけをみると、とても小さく感じます。 基礎が出来上がった段階でようやく家の広さを実感できると思います。 地縄を張り終えると、「この場所にこれからお家ができるんだ」と改めて感じ、着工が待ち遠しく思います。

建具工事について

皆様こんにちは。工務担当の鈴木です。 今回は建具工事について紹介させていただきます。 まず建具は枠材と、建具本体(扉)の2つの部材から成り立っています。 枠材は建具(扉)を固定し建具の開閉をスムーズにする役割と、装飾的な役割をするのが枠材になります。また、枠材は大工さんが造作工事期間中に取り付けいたします。 [caption id="attachment_45130" align="alignnone" width="140"] 建具枠[/caption] では、建具本体はいつ取り付けするのか? 工務店さんの工程によって多少の違いがありますが、内装工事後に建具屋さんによって取り付けをいたします。 下の写真は引き戸に吊り金物を取り付ける加工をしているところです。 [caption id="attachment_45128" align="alignnone" width="140"] 引き戸を加工中[/caption] [caption id="attachment_45129" align="alignnone" width="148"] 片開き戸を加工中[/caption] 写真のように建具屋さんによって、丁番類、取っ手等が取り付けられて、枠材に建具を固定したら完成になります。 [caption id="attachment_45132" align="alignnone" width="148"] 完成[/caption] また、片開き戸等長年使っていると扉がスムーズに開け閉めできなくなってきた時は、取り付けられている丁番にもよりますが、丁番によっては調整できる物があります。 ドライバーで右左に廻して調整すればある程度は直りますので一度確認してみてください。 [caption id="attachment_45131" align="alignnone" width="148"] 調整可能な3D丁番[/caption]

屋根・外壁をメンテナンス!

毎日残暑が厳しいです。汗がこれでもかと流れてきます・・・水分補給と体調管理、気をつけていきましょう。 現在進行してリフォーム工事を行っています、岸和田の現場で屋根・外壁塗装を行いました。 長い間風雨にさらされて劣化してきた屋根・外壁材、塗装をすることで寿命を延ばす重要なメンテナンスになります。 写真は屋根の塗装をしているところです。夏場の屋根は太陽の照り返しが強く、作業してくださっている職人さんは空調服を着ていても汗だくで作業を進めてくださっています。 グリルで焼かれる魚の気持ちが分かります。"(-""-)" 塗装には多くのメリットがあります。第一に、防水性が向上し、雨漏りのリスクを低減します。 第二に、紫外線や風雨による劣化を防ぎ、屋根・壁材の寿命を延ばします。 第三に、塗料によっては遮熱効果等があり、夏場の室温上昇を抑えることができ、また美観を維持することで、住宅の価値を保つことができます。 お家は、定期的な点検とメンテナンスを行うことで、小さな問題を早期に発見し、大きな修繕が必要になる前に対処することができますので一度考えてみてください。

リフォーム工事は解体が大事!

暑さの厳しい折、皆様いかがお過ごしでしょうか。 さて先月末より岸和田市の方でリフォーム工事がはじまりました。 木造二階建て住宅を全面リフォーム工事していきます。工事は解体工事からスタートし、解体現場へ進行状況の確認に行って来ました。 現場では、職人さんが手作業で壁板を剥がしている最中でした。 (壁面解体中) リフォーム工事は解体の仕方によって後の仕上がりに大きく差がでるので、職人さんも慎重に、そして丁寧に解体作業を進めていました。 また、解体工事は簡単に『解体』=『ただ壊す』のではなく、廃材を材質ごとに分別処理をしなくてはいけません。 廃材処理施設で更に分別、可能なものは、再利用により新しいものに生まれ変わります。ECOへのまず1歩です。 元々が壊すのが目的で造られたわけではありません。当然、分別を意識しながらの解体なのでたやすくは行きません。 いろいろな工具使用しながら奮闘されています。 (天井解体後、構造体が露わになりました。) マスクをしていないとその場にいられない状況の中、ほこりまみれになりながら、いつも頑張って作業して頂いている職人さんには、毎回ですが感心と感謝の気持ちです。 もうすぐ夏本番です、暑い日が続きますが、元気で乗り切りましょう。!(^^)!

クロス工事について

4月ももうすぐ終わりとなり、気温も少し動くと暑いくらいでこれから暑さ対策をしっかりしていかなければならない季節となりました。 さて、今回は「クロス工事」についてご紹介します。クロス工事は内装工事の仕上げであり、内装の雰囲気を左右するので、とても大切な工事の一つです。 クロス工事の工程は大きく2段階の工事工程になります。事前に現場監督が仕様書と品番を確認してクロス職人さんと打ち合わせをします。 まず最初の工程パテ処理は、石膏ボードをクロスが貼れるように平滑な下地にする作業です。 石膏ボードのジョイント部分やボードを取り付ける為のビス部分にパテを塗って下処理をします。 パテが乾燥したら研磨紙等を用いて削り、段差を解消してクロスを貼れる状態にします。 パテ処理中 パテ処理が終わったらクロスを貼っていきます。 クロスの裏面に専用の機械を用いて糊付けを行い、石膏ボードにしっかり密着させます。 この時、入隅や出隅、クロスの継ぎ目の処理や巾木・家具に絡むところは特に注意しながらクロスを貼っていきます。 クロス貼り完成 最後に、建具枠・巾木などに付いているパテや糊を拭いて掃除をして終わりです。 掃除をしっかりしないと時間が経ったら建具枠や巾木に付いていた糊が乾いて浮いてきます。 また、地震などの振動で建物が揺れた後にクロスの継ぎ目に隙間があく場合がありますので、コークボンドで隙間を埋めて綺麗に処理します。 以上クロス工事の紹介でした。

タイル工事

今回はタイル工事について書かせて頂きます。 タイル工事は割付が大事です。割付とは、施工する前にタイルをどう張ったらキレイに見えるかを確認する作業です。仕上がればとても素敵で豪華に見えるタイルですが、工事中はタイルの割付を考えるのが大変なんです。どのように張ったらきれいに見えるか、基準位置がどこにするのか、仕上がってしまうとわからないですが、いろんな大変さは実はあるんです。 ニッチ部のガラスタイル 洗面室の壁面タイル 工事が始まると、先ずタイル職人さんが、タイルの寸法を測って、カットする位置に墨を出したりしてくれます。全体で張ったときにどのよう仕上がっていくかを考えてくれます。そこまで考えて施工してくれるのは本当にありがたいです。 キッチンの壁面タイル このような仕事を現場で見ているとやっぱり職人さんですごいなって感動します。

美しい建築現場を目指して

工事中は多くの資材を使って職人さんたちが作業を行うので現場が汚れてしまいます。 そのことで作業がしづらくなったり、怪我につながる事も。 周りに迷惑を掛ける事につながる事もあるので皆さんお互いに気を付けながら、現場に携わる人達もマナーを大切にしています。 なんといっても、現場がキレイであれば、それだけで気持ちがいいですし、作業効率も上がります。 現場を大事にしているマスノホームズの職人さん達は、汚くなりがちな現場も整理整頓・こまめな掃除をするように心掛けています。 ひとつの作業を終える事に整頓をする、その日の終わりにキレイにされています。 資材を一箇所にまたとめて、木くず等がでれば掃除して、いつ施主様がお越しになられても失礼のないようキレイな現場にしています。 木材も一か所に固めて、使いやすいように工夫しています。 道具類の整頓は壁棚を作り利用させて頂く事もあります。 まだまだ改善する事はありますが、これからも現場のキレイを保って工事していきたいと思います。

気密測定とは?

はじめまして。鈴木 悟と申します。 11月から入社し、今はマスノホームズの仕事の進め方を勉強中になります。 前社では、輸入住宅(2×4構法)を建てていた会社で現場管理をしていました。 そこで学んだ事、経験を生かして楽しく家づくりをしていきたいと思います。 さて今回は、気密測定について紹介したいと思います。 気密測定とは住宅の隙間の面積を計算する検査の事です。 意図していない隙間を測定するために行うので、換気扇や給気口のように意図した隙間は塞いで測定致します。 この隙間の面積はC値という値で示され、この数値が低いほど気密性能が高い住宅といわれています。 気密性が高くなれば内気の流出や外気の流入を避けることができます。 冷暖房で快適な環境を整えても、隙間が多ければ内気の流出や外気の流入を起こしてしまい 適切な温度管理が行えなくなりますので、換気設備以外の部分はなるべく高気密を保つ方が快適な温度管理ができるようになります。 C値とは「住宅の隙間の面積を延べ床面積で割った値」になります。 検査員の方曰く、気密測定は大工さん、設備業者さんの通信簿みたいな役割をしているとの事で、 測定前は心臓がドキドキするみたいです。測定後の大工さん、設備屋さんの顔がいつもいい笑顔になっています。( ´艸`)

アーカイブ

ARCHIVE

アーカイブ

ARCHIVE

Masuno HOMES

HOUSING TALK

家づくり 相談会

住宅性能を知りたい

一体いくらかかるの?

良い土地の探し方?

そんな疑問にお答えします!